2025年11月 4日 16:27

小学校の教員免許状取得のための「国語科指導法Ⅱ」の授業は、教育学科の2年生が前期の「国語科指導法Ⅰ」に続いて履修しています。主に中学校の国語の教科書に取り上げられている教材を使用し、、学習指導要領に示されている資質・能力を育成する授業づくりについて学んでいます。

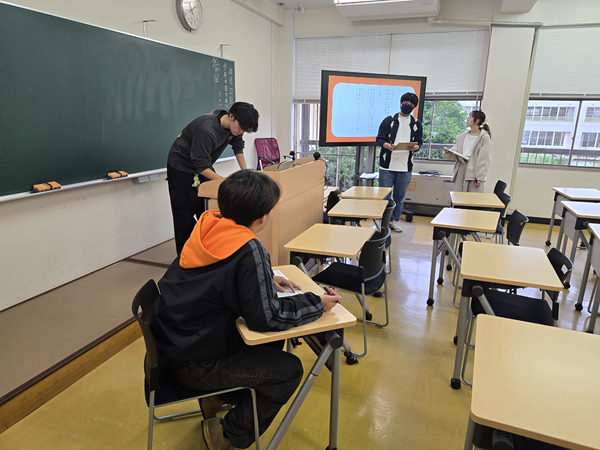

前期の「国語科指導法Ⅰ」では全体を6つのグループに分け、「マイクロティーチング」の形式で模擬授業を行いましたが、「国語科指導法Ⅱ」では、1コマの授業で2人ずつ、15分間の模擬授業を行っています。

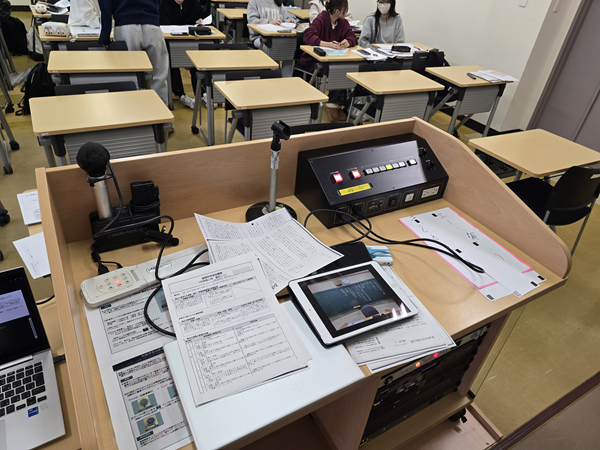

「国語科指導法Ⅱ」では、模擬授業を行うだけでなく、学校における校内授業研究会を模擬体験することもねらいとしています。模擬授業を行う際は、授業者以外の学生から児童生徒役に加えて2人の「参観者役」を決め、その2人は実際の研究授業の参観者の立場で授業研究に参加します。

授業終了後の研究協議も、神奈川県愛川町立愛川中原中学校の校内研究会の形式に学び、「生徒インタビュー」を取り入れています。

愛川中原中学校では、校内研究の際の研究授業の後に「生徒インタビュー」を実施しています。これは「『生徒は授業改善における最大の助言者である』という認識で、生徒の意見を、その後の協議で取り上げ、今後の授業に生かしていけるようにする」ことを目的として行われているもので、参観者は「育成する資質・能力を明確にした授業」にたどりつくために必要な質問をすることになっています。

研究授業と「生徒インタビュー」を記録する「授業参観シート」と「生徒インタビュー記録用紙」も、愛川中原中学校の形式を踏襲して作成しています。

模擬授業は、〔知識及び技能〕〔思考力、判断力、表現力等〕(話すこと・聴くこと、書くこと、読むこと)について11回の授業で全員が授業者を経験するとともに、ローテーションで、参観者役とインタビューに答える児童生徒役も全員が体験することになっています。また、スマートフォンをGIGAスクールの「一人一台端末」と見立てて、ICTを活用した授業にも挑戦しています。

模擬授業を体験して、「黒板に掲示する短冊やプレゼンテーションのスライドは実際に掲示したり投影したりし、教室後方に立って見やすいかどうか確認する必要があると思った」「『主体的・対話的で深い学び』を実現するためにはどうしたらよいかを考えた。生徒が一度個人で考え、次にグループで考え、クラスで共有した後、再び同じ問いについて考えることで、対話的な学びが実現できるのではないかと思う」といった気づきがありました。

また、授業研究については、「次回から参観者→授業者を担当するので、それぞれで教師の立場、生徒の立場に立って取り組みたいと思った」「授業研究を通して、自分の改善点を見つめ直しつつ、子どもたちがどう反応していたか、子どもたちがどう成長していくのかを振り返ることができるので、研究することはお互いに成長できる良い機会だと思った。授業研究では批判的思考をより深めることができるので、教員としてのスキルを磨ける場でもあると思った」という感想があり、授業力向上への視点を持つことができました。