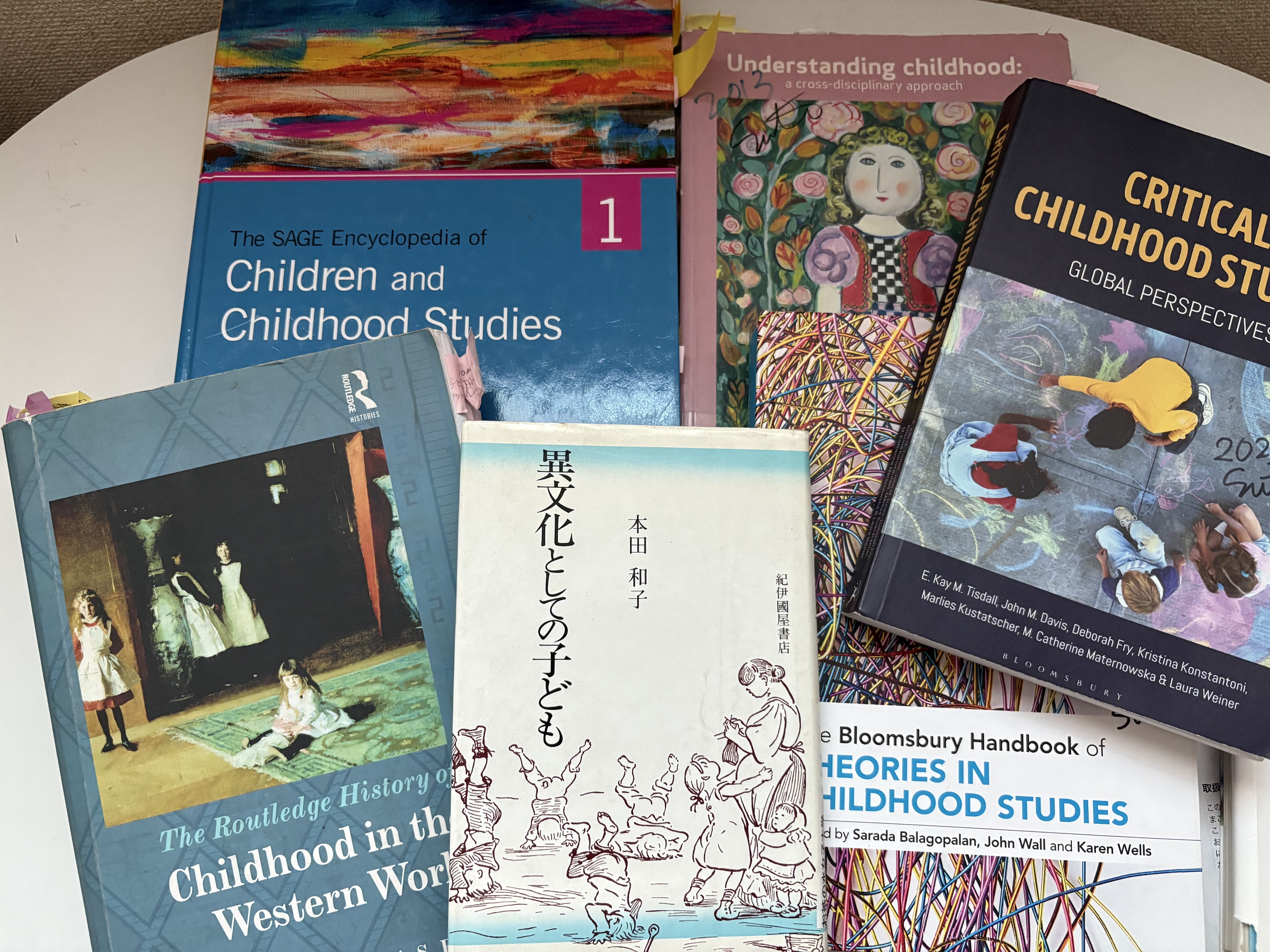

子ども期研究(Childhood Studies) 子ども期の歴史と思想 子ども文化論 子ども社会学 ECEC(Early Childhood Education and Care))

「欧米の子ども期研究(Childhood Studies)の動向と課題(1)子どもの権利論から子ども期研究の方向性を探る」『白梅学園大学・白梅学園短期大学紀要』58、2022年(単著)

「『コドモノクニ』と倉橋惣三の遊び論:―科学・メディア・消費文化によって創られる「子どもらしさ」― 『幼児教育史研究』15、2020年(単著)

「昔話「桃太郎」の再話における表象戦略 : 講談社の絵本から占領期の絵本まで 『白梅学園大学・短期大学紀要』52、2016年(単著)

「1950年前後における育児の科学化の諸相 ―発育を量る 発達を測る 母の愛を図る-」幼児教育史学会編 『幼児教育の現代史:下巻』萌文書林、2022年(共著)

表象文化論学会

日本社会学会

日本ジェンダー学会

幼児教育史学会

英語圏児童文学会

子ども社会学会

お茶の水女子大学家政学部児童学科

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科

博士(人文科学)

学部:現代子ども学、子ども文化論、子ども社会学、比較保育教育学、保育教職実践演習

修士課程:子ども文化特論、子ども学研究特論

博士課程: 教育人間学

「いつから子どもは大人になるの?」「大人になるってどういうこと?」「子どもらしさとは?」など、「子どもとは何者か」、子どもという存在に対して人々の間で共有されてきた観念、価値観や感受性のあり方=「子ども観」を問うことを研究テーマにしています。大学時代に、子ども観は時代、地域、人種、宗教、階層、ジェンダーなど、子ども期が置かれた社会文化的状況により異なる多義的、可変的、多様で複数あることを学び、面白さにハマりました。授業やゼミでは、「子どもってこういう存在」「子どもはこうあるべき」という「固定観念」や「偏見」とそれを生む背景や構造に気づくことで、子どもを新たな目で見直せるよう指導しています。

子どもという存在は、人間にとって、自分の一部でもあり、他者でもあり、客観的に捉えようとしても主観や感情が入りこみ、「こうあってほしい」という願望や期待など価値観から逃れられないために、実は簡単に「わかる」ものではありません。そこで、「子ども学」への出発点として、「まだ子ども」でもあり「もう大人」かもしれない皆さんに、「もう一度子ども期にもどって、子どもを生き直してみる」ことをおススメしています。「自分の内にある子ども」を手がかりに、「自分の外にある子どもと子ども期の現実」としっかり向き合い、一人ひとりが「子どもと子ども期の意味や価値」を再発見し、「子ども学」の学びを深めてほしいと願っています。

子どものころ、学校から帰っておやつを食べると、応接間のレコードをかけ、ピアノの椅子の上に立って、指揮者のまねごとをするのが日課でした。バッハやモーツアルト、ショパンのほか夢中になったのは、團伊玖磨監修の『見る聞く学ぶ こども音楽館』という、クラッシックの名曲を絵本とレコードで楽しめる全集でした。プロコフィエフ「ピーターと狼」、チャイコフスキー「くるみ割り人形」、サン=サーンス「動物の謝肉祭」、カバレフスキー「道化師」などの楽曲を、初山滋、いわさきちひろ、堀文子、柿本幸造らの挿絵に導かれ、物語世界を想像しながらオーケストラの指揮をするだけでなく、時にはバレエ風に踊ってみたり、人形やぬいぐるみに役やセリフを与えて劇ごっこをしたりと、心ゆくまで遊んでいました。クラッシック音楽やオペラ、演劇、バレエ、能や歌舞伎・文楽など古典芸能、そして美術が好きなのは、こうした子ども文化体験から育まれたものですね。