「就学前障害児の保護者と保育者との情報交換におけるICT活用の可能性―SNSと連絡帳の比較によるユーザビリティの検討―」『函館大谷短期大学紀要』 30号、2014年(共著)

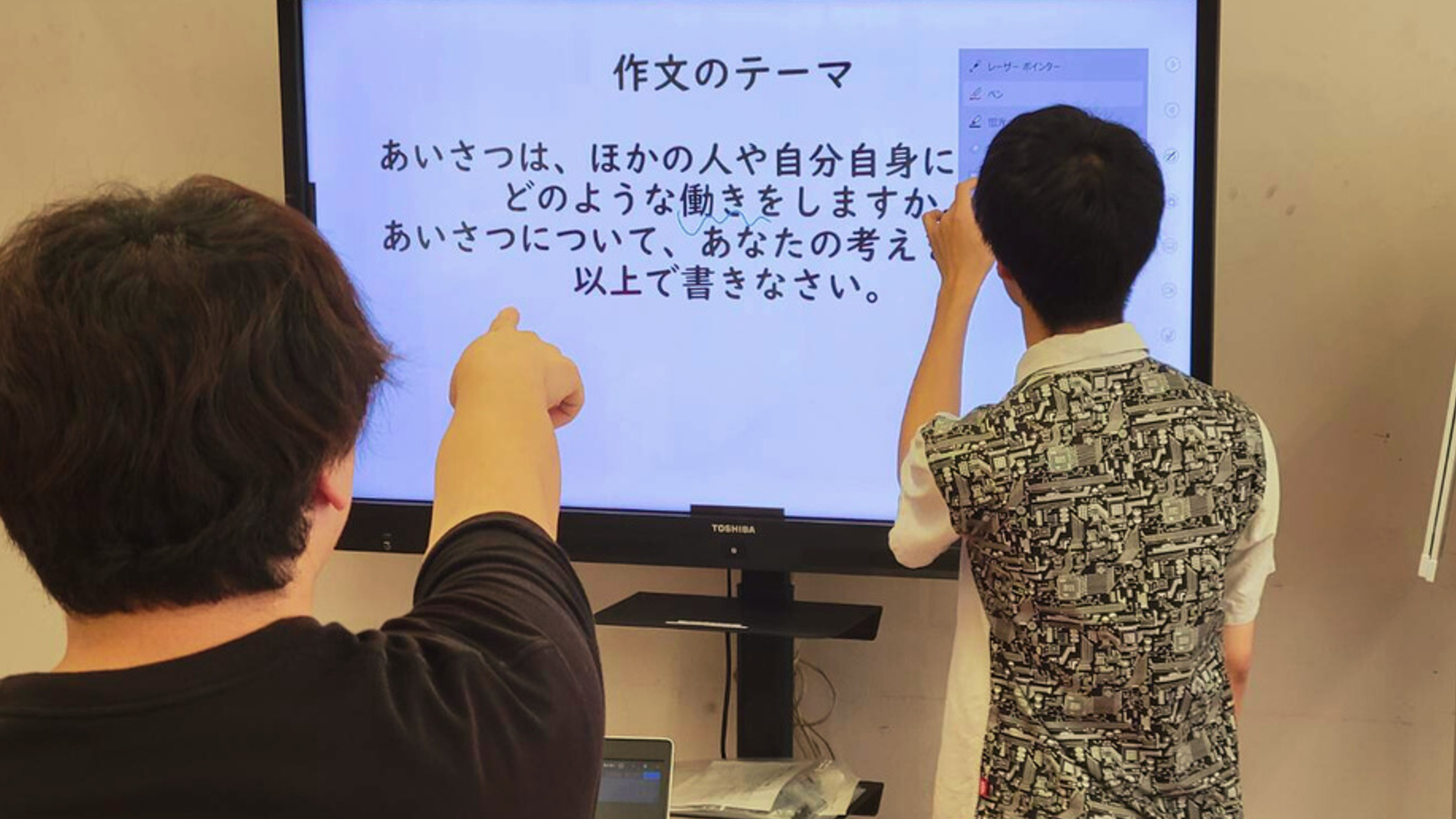

「アクティブラーニング型授業におけるWeb型ARSの活用に関する検討 : 入力された文字数に着目して」『教育情報学研究』17巻 2018年(共著)

「ブレンディッドラーニングによる心理実習の試み―学部における公認心理師養成課程での取り組み―」『白梅学園大学・短期大学情報教育研究』24号、2021年(共著)

「発達障害児童による1人1台端末を使用した集団活動における課題 」『日本教育工学会論文誌』45巻suppl.号、2021年(単著)

日本社会福祉士会、日本K-ABCアセスメント学会、障害科学学会、日本特殊教育学会、日本発達障害学会、 日本臨床発達心理士会、日本教育工学会、日本特別ニーズ教育学会

東北福祉大学総合福祉学部

筑波大学大学院教育研究科

東北大学大学院教育情報学教育部

博士(教育情報学)

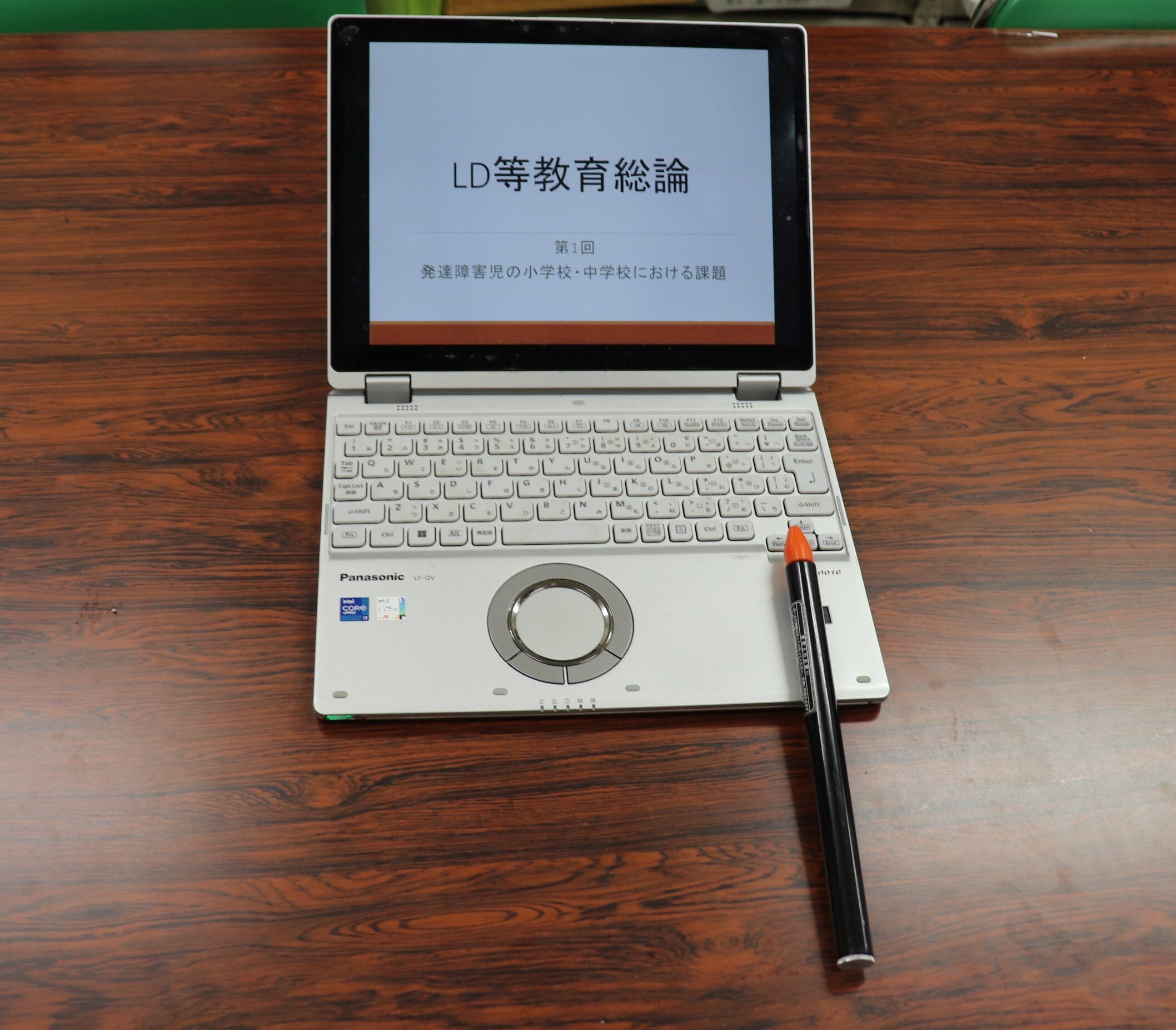

学部:知的障害者の心理・病理・生理、LD等教育総論、情報通信技術活用の理論と方法

修士課程:発達障害支援論

障害を持つ当事者としての視点をいかし、障害を持つ子どもたちにとって望ましい環境とは何かを大きなテーマに、研究やゼミ活動を進めています。具体的には、野外活動を通じたインクルーシブな環境づくりや障害児・者への保育・教育的支援における情報通信技術(ICT)の活用に関する研究に取り組んでいます。ゼミに所属する学生の皆さんには、机上での学習を通じて専門的な知識を習得するだけではなく、実際に障害を持つ子どもと関わりながら学ぶことを重視してもらえるように心がけています。

障害を持つ子どもへの支援では、1人ひとりの特性に合わせた実践が求められます。そのため、支援を実践するための環境も、毎回、試行錯誤しながらオーダーメイドで作り上げていく必要があります。橋本ゼミでは、そのようなことを実践する場の1つとして、毎年夏に、地域の小学生が、障害の有無にかかわらず参加可能なインクルーシブ・キャンプ(通称:あいあいキャンプ)を開催しています。子どもたちとともに生活する経験を通じて、障害を持つ子どもたちにとって望ましい環境とは何か、そして、インクルーシブな社会を形成するためには何が必要か、一緒に考えて行きましょう。