「直接体験と電子メディアを通じた体験との違い平成17年 6月-雰囲気を感じる体験に注目して-」『子ども社会研究』第11号、2005(単著)

「乳児保育の環境条件と子どもの変化-保育の空間構成に関するアクションリサ−チ(自由遊びの時間)-」『ベビー・サイエンス』第9巻、2010(単著)

『テーマで見る保育実践のなかにある保育者の専門性へのアプローチ』ミネルヴァ書房、2018(共著)

日本保育学会、日本乳幼児教育学会、日本教育学会、こども環境学会、子ども学会、保育者養成教育学会

東京大学大学院教育学研究科博士課程(満期退学)

修士(教育学)

保育原理、保育内容総論、保育者論、ゼミナール、保育実習指導

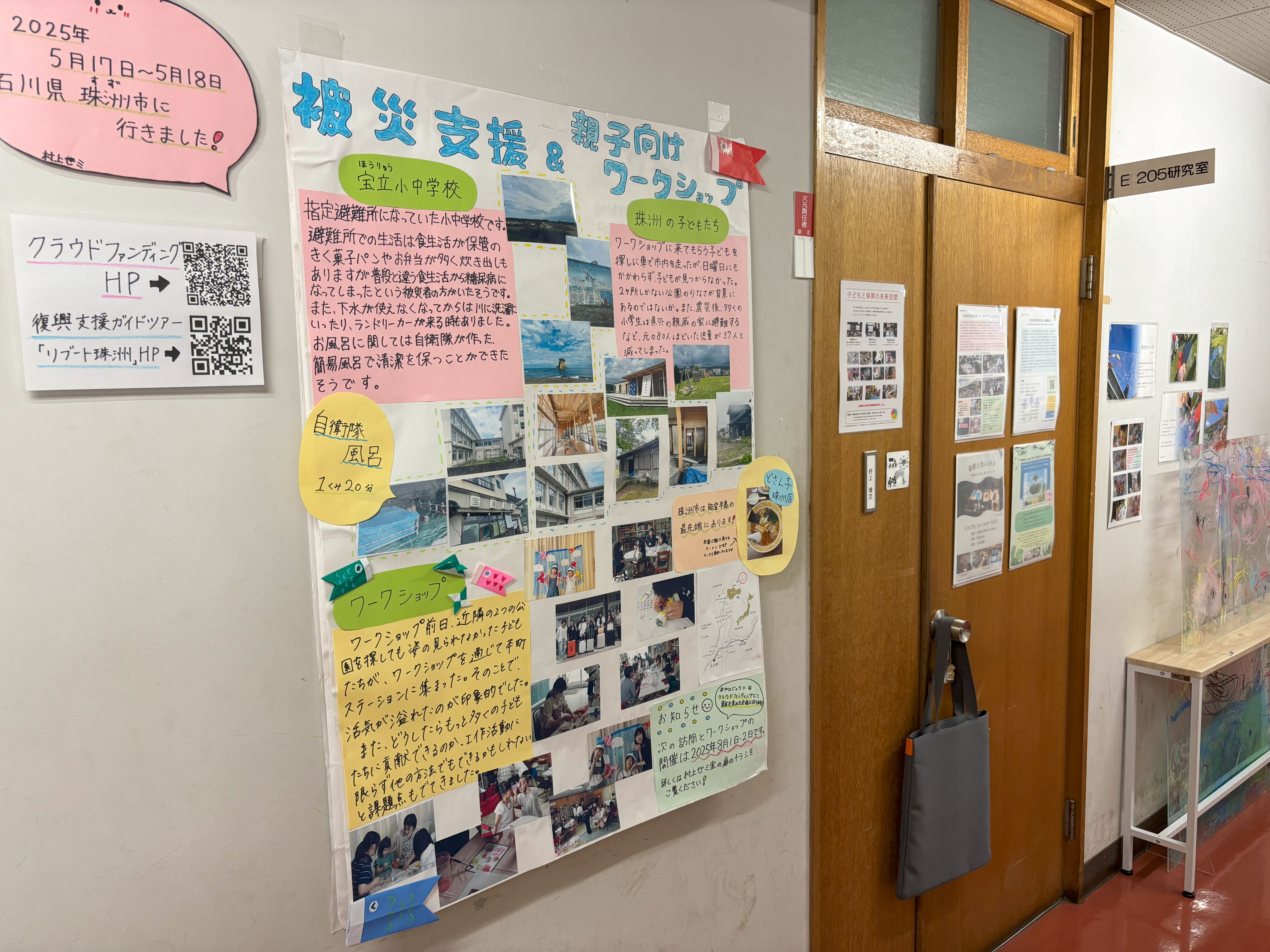

これまで、保育現場が抱える諸問題をテーマに研究に取り組んできました。0歳児保育、園内研修、園の担い手(リーダー)研究、直接体験と子どもの育ち、ゆらぎという観点から保育の再考など、研究テーマは多岐にわたります。ゼミでは、日本における様々な保育施設の紹介、それを支えている保育の思想、さらには海外における保育について学んでいきます。またゼミの課外活動として、国内外の保育施設見学(保育探検)、オンラインによる学習会(保育カフェ)、子どもの遊び広場(こどもプラザ)を実施しています。例えば、こどもプラザでは、能登半島地震の被災地珠洲市での親子向けのワークショップやひかり遊びに力を入れています。

子ども大好き、子どもって不思議。保育園で出会った先生のようになりたい。きっと子どもと保育について、みなさんの心の中には色々な気持ちや思いがあるにちがいありません。その気持ちや思いを大切にして、子どもについて、保育について、本学で、そして私のゼミで一緒に学びませんか。学べば学ぶほど、子どもという存在を愛おしく、そして保育という営みの大切をより実感、そして認識するようになっていきます。そして、学び自体が楽しくなります。さらに、次代を担う子どもの育ちを支える保育者という仕事に誇りをもつようにもなるはずです。保育者になるという夢をもつ仲間で、子どもや保育について語り合いましょう。