白梅学園大学

白梅学園短期大学

お知らせ

2025年4月 7日 10:55

本の概要について-著者より一言-

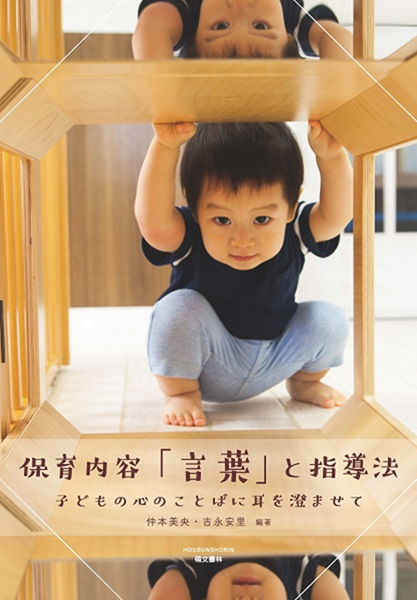

本書は、保育現場の子どもと保育者の姿から、保育者養成課程における必須科目である、保育内容の領域「言葉」と「言葉の指導法」を学ぶためのテキストです。

具体的には以下、「理論」「方法」「実践」「発展」の4部で構成しています。保育の営みは、日常の生活場面における子どもの姿から始まります。目の前の子どもがどのような言葉を話しているのか、言葉には現れていなくとも子どもの表情や声、身振り、手振りなどでどのような言葉が心の中に広がっているのかを捉える力が必要です。

このため、保育者を目指す人は、まず、見えない子どもの心の言葉にも耳を澄ませながら聴きたいという心もちを身につける必要があります。それには、専門的知識や技能を学ぶとともに、自らの感性を豊かにする考え方や努力も必要です。

その上で、実際の子どもの言葉の育ちの場面から、状況を読み取る力を習得することが重要です。そのため、全体を構成するにあたり日常生活における生活文化のあり方や自然との関わりに配慮し、これまでの領域言葉や言葉の指導法のテキストにはあまり示されてこなかった言葉の指導法とは何かを具体的に解説し(第2部)、加えて、児童文化の豊富な実践内容を指導案(部分の立案例)とともに多く掲載しています(第3部)。

また、各章に事前学習と事後学習の演習課題を設定しただけでなく、その内容を実習科目の修得時期に応じたものに設定しています。この一連の学びを習得することで、基本的な保育の専門性を身に付けることになります。言葉に限らず、子どもたちは環境を通して日々育っていきます。その育ちに関わる人々もその環境の一つです。皆さん自身が、子どもにとってのよりよい人的環境を目指すためにも、まずは、日常生活における自らの身の回りの言葉に対する感覚を研ぎ澄ませてみてください。

あなたが言葉の面白さ、楽しさ、美しさ、不思議さなどを感じることができるようになれば、子どもたちにとって豊かな言葉を育む環境の一人になります。そして、自らの豊かな言葉への感覚が培われることによって、目の前の子どもたちの言語化された言葉だけでなく、目に見えない心の中の言葉にも耳を傾けて、子どもの思いや願い、感動、意欲などにも気づくことにもなるでしょう。

本書における数々のEpisode からも子どもの一人一人の言葉の背景にある心まで捉えながら学んでいただけましたら幸いです。

本書の第14章では、白梅学園短期大学の佐藤厚先生が保育現場における劇遊びについて解説しています。4月より、本テキストを活用して大学・短期大学共に授業をスタートする予定です。

著者について

仲本美央(ナカモトミオ) 著・文・その他、編集 白梅学園大学子ども学部および同大学大学院子ども学研究科教授。筑波大学大学院博士課程修了。博士(学術)。保育現場における絵本や図鑑などの本を読みあう活動や地域社会における絵本環境に関する研究や保育者と共に学びあうことを大切にして全国各地での研修活動に取り組んでいる。著書に、「絵本から広がる遊びの世界(風鳴舎)」、「ずかん・かがく絵本から広がる遊びの世界(風鳴舎)」、「絵本を読みあう活動のための保育者研修プログラムの開発」(ミネルヴァ書房)、「絵本でつくるワークショップ」(萌文書林)など。